Les VPI comprennent les éléments suivants : casque, cagoule, manteau, pantalons, gants et bottes.

Les EPI comprennent les VPI ainsi que l’APRIA incluant la partie faciale.

La méthode à sec et la méthode humide

Il existe deux méthodes de réduction de l’exposition préliminaire (RPE) prévues à la norme NFPA 1851, soit la méthode à sec et la méthode humide. Ces méthodes servent à réduire le temps de contact de l’intervenant avec les contaminants pour diminuer son exposition aux contaminants et prévenir la contamination croisée.

Lors de chaque sortie d’un intervenant d’un secteur d’intervention à potentiel de contamination, il est démontré scientifiquement que les contaminants qui se trouvent sur son vêtement de protection individuel (VPI) ne font pas que contaminer les VPI, mais ils réussissent aussi à pénétrer au-delà de ce dernier [1].

Mettre en place un corridor de RPE à la sortie de la zone chaude est la meilleure façon d’assurer l’application des mesures préconisées (voir FAQ – Configuration d’un parcours de réduction de la contamination).

Chacune des équipes de pompiers est responsable de sa décontamination (travail en binôme). La méthode à sec doit toujours précéder la méthode humide.

La RPE à sec consiste à réaliser un brossage pour retirer les dépôts de contaminants (visibles ou non) sur l’extérieur du VPI de l’intervenant. Il s’effectue selon les étapes suivantes :

- L’intervenant se place debout les bras en croix avec les paumes vers le haut.

- Son collègue commence le brossage du haut vers le bas en frottant bien l’intérieur des mains et l’ensemble du VPI.

- L’intervenant se tourne pour répéter l’exercice afin d’être dos à son collègue en tournant les paumes vers le bas.

- Son collègue répète l’opération en allant du haut vers le bas.

- Aussitôt la RPE du premier intervenant terminée, les rôles sont inversés.

Le saviez-vous?

L’efficacité médiane du brossage à sec est de 23 %, lorsqu’il est bien effectué.

La RPE humide, qui est effectuée lors de la démobilisation, se divise en quatre étapes :

- Le rinçage : consiste à humidifier légèrement le VPI de l’intervenant pour retirer les plus gros débris, en procédant de la tête aux pieds.

- Le savonnage : consiste à couvrir l’intervenant de savon doux de la tête aux pieds.

- Le brossage : consiste à brosser à l’aide d’une brosse à poils doux l’ensemble du VPI et de l’appareil de protection respiratoire isolant et autonome (APRIA) de l’intervenant pour retirer les taches les plus tenaces.

- Le rinçage : consiste à retirer les débris brossés et le savon du VPI de l’intervenant.

Le saviez-vous?

L’efficacité médiane d’une RPE humide est de 85 %, lorsqu’elle est bien effectuée.

Peu importe la méthode de RPE qui sera effectuée, les intervenants doivent toujours demeurer sous air avec l’APRIA lorsqu’ils réalisent cette opération. L’obligation de rester sous air vient du fait que la désorption des contaminants y sera présente et les débris sur le VPI seront remis dans l’air ambiant lors du brossage de celui-ci.

Il est fortement préconisé d’effectuer la RPE humide au moment de la démobilisation de l’intervenant, et non lorsque celui-ci change de cylindre ou bien passe au REHAB [2] pour, par la suite, effectuer un retour aux opérations, par exemple.

La RPE à sec est priorisée lorsqu’un intervenant est maintenu sur les lieux d’une intervention entre des assignations jusqu’à ce qu’il soit libéré.

RPE à sec : Réduction préliminaire de l’exposition (RPE) à sec (vidéo, durée : 1 min 12 s)

RPE humide : Réduction préliminaire de l’exposition (RPE) humide (vidéo, durée : 1 min 40 s)

Nous remercions le Service de sécurité incendie de Laval et la Ville de Laval d’avoir permis l’utilisation de ces vidéos.

Référence : NFPA 1851-20, article 7.2.2, Standard on Selection, Care, and Maintenance of Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting.

[1] : « Elevated Exposures to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Other Organic Mutagens in Ottawa Firefighters Participating in Emergency, On-Shift Fire Suppression », Jennifer L. A. Keir et Jules M. Blais.

[2] : Zone de réhabilitation qui permet l'application de mesures préventives visant à prévenir le coup de chaleur

Parcours de réduction de la contamination sur un site d’intervention

CETTE SITUATION NÉCESSITERA OBLIGATOIREMENT LE NETTOYAGE COMPLET DE L’HABITACLE DU VÉHICULE.

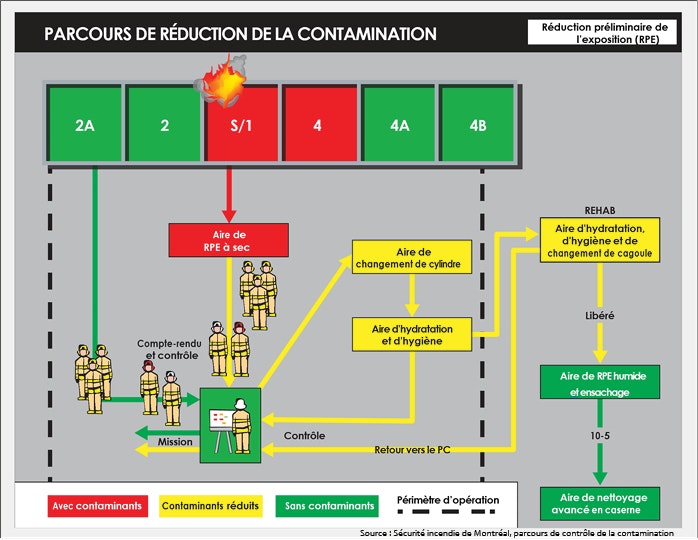

Le parcours de réduction préliminaire de l’exposition (RPE) doit être mis en place lors de chaque intervention où les intervenants sont exposés à des fumées de combustion. Ce parcours a comme objectif de réduire le niveau de contamination des intervenants lors de leur déplacement sur le site de l’intervention.

La RPE à sec est obligatoire lors de chaque sortie d’un secteur d’intervention à potentiel de contamination, et ce, dès que le nombre d’effectifs est suffisant sur les lieux et en fonction des priorités d’intervention. Cette façon de procéder contribuera à réduire au maximum la contamination des autres aires de soutien mises à la disposition et à éviter la mise hors service.

La zone de la RPE est identifiée à l’aide de signes distinctifs (ex. : cône, ruban, lampe stroboscopique) et est située entre la sortie de la zone chaude et la table du poste de commandement (PC). Cette aire de la RPE contient une ou plusieurs brosses (selon l’achalandage) et peut également être munie d’un jet d’eau de faible pression (ex. : tuyau de jardin [1]). L’aire de la RPE doit être implantée dans un lieu qui permettra l’établissement d’une aire de transition avant l’accès à l’aire de changement de cylindre et, par la suite, à l’aire de repos.

L’image ci-dessous (figure 1) situe l’emplacement adéquat pour réaliser la RPE à sec : avant que les intervenants se présentent au PC ou bien à l’aire de changement de cylindre.

La RPE humide sera réalisée lors de la démobilisation (libération) des intervenants pour un retour en caserne. Cette aire est située de façon à être visible de la table du PC. Elle doit préférablement être au-dessus d’un endroit qui permettra le drainage. Elle est identifiée par des signes distinctifs (ex. : cône, ruban, lampe stroboscopique) et contient une brosse, un équipement servant à l’application d’une solution savonneuse et un jet d’eau de faible pression (tuyau de jardin).

La RPE humide est toujours suivie d’un ensachage dans un sac hermétique, selon les contraintes environnementales, notamment le climat froid. Cette façon de faire permet d’éviter la contamination croisée et indique que le vêtement de protection doit passer par un nettoyage avancé après l’intervention.

L’ensachage consiste à placer le vêtement de protection dans un sac hermétique ou bien dans un bac hermétique rigide. Le sac ou le bac devra prioritairement être placé à l’extérieur de l’habitacle transportant le personnel. En cas d’impossibilité et si les circonstances obligent le maintien du véhicule en service lors du retour vers la caserne, les intervenants pourront transporter le sac hermétique dans l’habitacle en prenant soin d’assurer une ventilation accrue, par exemple en ouvrant les fenêtres.

[1] En présence d’amiante, l’application d’eau est requise pour limiter la volatilité du produit.

La décontamination sanitaire, les règles du jeu?

Par la nature de leur travail, les pompières et les pompiers sont exposés à une myriade de produits toxiques. L’ensemble des interventions d’extinction d’incendie se concrétise par l’exposition à des produits de combustion incomplète.

Il est bien établi qu’il est obligatoire de prendre une douche après chaque intervention. En revanche, plusieurs intervenants remettent cette tâche à plus tard afin de rétablir le service à la population le plus rapidement possible.

Certaines normes NFPA clarifient cette obligation des services de sécurité incendie (SSI) et des intervenants, entre autres les normes NFPA 1550-24 et NFPA 1851-20.

La norme NFPA 1550-24 mentionne, à l’article 16.6.6, que l’hygiène personnelle de l’intervenant doit comprendre :

- le nettoyage de la peau près des interfaces des vêtements de protection individuelle (VPI) ainsi que les mains, le cou et la nuque avec une lingette humide immédiatement après avoir retiré ses VPI;

- une douche prise avec du savon et de l’eau;

- un uniforme ou des vêtements propres à revêtir.

Quant à la norme NFPA 1851-20, elle précise à l’annexe A de l’article 7.2.2.5 que la douche doit être prise aussitôt que possible après la fin de l’intervention ou après la démobilisation des intervenants.

Dans les faits, la douche doit être prise le plus rapidement possible et être accessible aux intervenants. Pour venir en aide aux SSI, il est recommandé de suivre les exigences de l’article 161 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail et de l’annexe IX afin d’identifier le nombre de douches requises en fonction de la réalité du SSI.

Dans l’éventualité où une caserne ne serait pas munie d’une douche, il est recommandé que chaque pompière et pompier :

- dispose d’un ensemble de vêtements de ville propres laissés au préalable à la caserne;

- retire ses vêtements portés sous les VPI et les lave dans une laveuse à la caserne ou encore, qu’elle ou qu’il les lave à l’eau savonneuse avant de les mettre dans un sac hermétique;

- revête des vêtements propres;

- arrivé à la maison, place les deux ensembles de vêtements dans la laveuse, les lave séparément du linge de la famille et prenne une douche immédiatement.

À noter que la Municipalité propriétaire du bâtiment de la caserne devra prévoir, dans le cadre de son programme d’investissement, l’installation de douches en vue de se conformer au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST), article 161, et l’annexe IX.

L’accès à un deuxième vêtement de protection individuelle (VPI) a pour but de procurer une protection optimale aux pompières et aux pompiers ainsi que d’assurer le maintien du service à la population.

Le Guide des bonnes pratiques portant sur l’entretien des vêtements de protection pour la lutte contre les incendies de la CNESST mentionne d’ailleurs que, après une exposition suspectée aux produits de combustion, tous les VPI contaminés doivent être isolés dans un sac hermétique, lavés selon le protocole du nettoyage avancé, puis inspectés avant leur remise en service.

Sachant que le premier VPI sera obligatoirement en processus de nettoyage avancé après une intervention, le service de sécurité incendie (SSI) doit rendre disponible un deuxième VPI à ses pompières et pompiers.

La notion d’accès à un deuxième VPI n’oblige pas le SSI à fournir deux VPI personnalisés par pompier, mais bien à lui donner accès à un deuxième VPI.

Le SSI devra s’assurer que le deuxième VPI fourni respecte les exigences d’ajustement prévues à la norme NFPA 1550-24, chapitre 9.2.

Le manteau et le pantalon de protection, en plus d’être de la bonne taille, doivent assurer le chevauchement de toutes les couches protectrices pour qu’il n’y ait pas d’espace dans la protection thermique lorsque les VPI seront portés.

Le VPI doit respecter les certifications obligatoires :

- Avoir réussi l’inspection avancée annuelle;

- Ne pas excéder le maximum de 10 ans de durée de vie;

- Être inspecté avant son utilisation.

Contamination croisée : retrait de la cagoule

Des informations scientifiques récentes démontrent que la méthode employée pour retirer la cagoule après une affectation peut accentuer la contamination croisée de la peau du cou des intervenants.

La méthode traditionnelle pour retirer la cagoule après avoir retiré son casque et sa partie faciale, qui consiste à la rouler sur le cou, est contraire aux bonnes pratiques pour prévenir l’exposition de la peau du cou aux contaminants.

Il est maintenant démontré que, après que l’intervenant a enlevé son casque et son manteau, le fait de retirer la cagoule par-dessus la tête en retirant simultanément la partie faciale diminue de 90 % la contamination croisée sur la peau du cou.

Procédure de retrait des équipements de protection individuels (EPI) [vidéo, durée : 1 min 46 s]

Nous remercions le Service de sécurité incendie de Laval et la Ville de Laval d’avoir permis l’utilisation de cette vidéo.

Certes, la technologie des cagoules s’améliore, mais il n’en demeure pas moins que la méthode pour retirer la cagoule pourrait contaminer davantage le cou de l’intervenant.

Il est donc nécessaire d’enseigner et de pratiquer la méthode de retrait par-dessus la tête rapidement pour réduire les contaminations et les expositions involontaires.

Références :

« Effects of firefighter hood design, laundering and doffing on smoke protection, heat stress and wearability », Février 2021, ERGONOMICS, 2021, vol. 64, No 6 755–767.

NFPA 1550-24, Emergency responder health and safety, chapiter 16.

L’ensachage, ou le conditionnement des équipements de protection individuels (EPI) des pompiers et pompières, est une étape importante pour contrôler la contamination après une intervention.

Bien que les sources consultées ne fournissent pas de détails spécifiques sur la « meilleure » technique d’ensachage, elles mettent en lumière l’importance de la réduction préliminaire de l’exposition et du contrôle de la contamination dans le cadre des normes NFPA 1550-24 et 1851-20.

Voici quelques pratiques générales qui pourraient être appliquées à l’ensachage :

- Isolation immédiate : Après une intervention, les EPI contaminés doivent être isolés pour éviter la propagation de contaminants. Cela implique souvent de placer les équipements dans des sacs prévus à cet effet.

- Utilisation de sacs appropriés : Il est conseillé d’utiliser des sacs conçus pour contenir et isoler efficacement les EPI contaminés. Ces sacs devraient être résistants, étanches et adaptés à la taille et au type d’équipement à ensacher.

- Étiquetage et identification : Les sacs contenant des EPI doivent être clairement étiquetés avec des informations pertinentes, telles que la date, le type d’intervention et le niveau de contamination. Cela facilite le suivi et assure un traitement adéquat lors du nettoyage.

- Manipulation sécurisée : Les procédures d’ensachage doivent minimiser le contact direct avec les EPI contaminés. L’utilisation de gants et d’autres mesures de protection peut être nécessaire.

- Transport et stockage sécurisés : Les sacs contenant des EPI contaminés doivent être transportés et stockés de manière à éviter tout risque de contamination croisée ou d’exposition accidentelle. Par exemple, éviter de placer les sacs dans l’habitacle du véhicule qui transporte les membres de l’équipe.

La réponse est OUI, mais seulement une fois que seront réalisés le nettoyage avancé et le séchage du VPI. En effet, il est permis de transporter le VPI propre dans le compartiment à bagages à condition qu’il soit dans un sac hermétiquement fermé.

Aucun VPI, même s’il est entreposé dans un sac hermétiquement fermé, ne doit être transporté dans la partie passager de l’habitacle, tel que sur un siège, par exemple.

L’emplacement privilégié lors du transport est le coffre arrière, y compris les voitures avec un hayon.

Référence : NFPA 1585-25, Standard for Exposure and Contamination Control, chapitre 6.